The collage post Foto di Thomas Teutsch da Pixabay

La nostra cultura mostra due vie alternative alla regressione. Queste due vie sono l’ebraismo e l’ellenismo.

L’ebraismo riafferma il monoteismo della coscienza egoica. Questa via è appropriata quando la coscienza di un’epoca o di un individuo sente che per la sua sopravvivenza ha soprattutto bisogno di un modello archetipico di eroismo e unità.

L’individuo è concepito come un’indivisa unità di responsabilità armata ritto davanti a dio, faccia a faccia in un incontro primario. Oggi la via monocentrica viene seguita ogni volta che cerchiamo di risolvere una crisi nell’anima per mezzo della psicologia dell’Io. La psiche in crisi ha ovviamente anche altre fantasie.

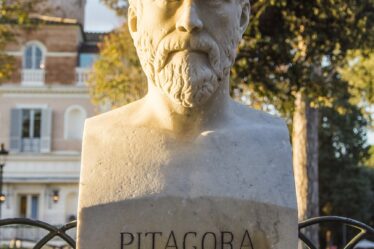

L’ellenismo porta la tradizione dell’immaginazione inconscia; la complessità politeistica greca allude alle nostre complicate e inesplorate situazioni psichiche.

Gli ellenisti non hanno bisogno d’essere liberati dal male, se non li immaginiamo già dall’inizio come maligni.

La Grecia fornisce un modello policentrico, che è il frutto del politeismo più riccamente elaborato di tutte le culture e così può contenere il caos delle personalità secondarie e degli impulsi autonomi di una disciplina di un’epoca o di un individuo. Questa varietà fantastica offre alla psiche multiformi fantasie atte a riflettere le sue molte possibilità. Dietro e dentro tutta la cultura greca c’è il suo sfondo mitico policentrico. Questo era il mondo psichico immaginale da cui venne quella gloria che fu la Grecia.

Questa Grecia rimanda a una regione psichica storica e geografica, a una Grecia fantastica o mitica, a una Grecia interiore della mente che è soltanto indirettamente connessa con la geografia e la storia effettiva.

La Grecia permane come un paesaggio interiore piuttosto che come un paesaggio geografico, come una metafora del regno immaginale che ospita gli archetipi sotto forma di Dei.

La Grecia ci offre la possibilità di correggere le nostre anime e la psicologia per mezzo di luoghi e persone immaginali, invece che di date e personaggi storici, ci delinea uno spazio piuttosto che un tempo.

Occorre chiederci dove gli Dei sono e non quando essi furono o saranno.

Noi ritorniamo alla Grecia allo scopo di riscoprire gli archetipi della nostra mente e della nostra cultura.

Per la psicologia del profondo tuttavia i temi e i personaggi della mitologia non sono semplici oggetti di conoscenza. Essi sono realtà viventi dell’essere umano che esistono come realtà psichiche in aggiunta e forse anche precedentemente alla loro manifestazione storica e geografica. La psicologia del profondo si rivolge alla mitologia non tanto per imparare sugli altri nel passato, quanto per comprendere noi stessi nel presente. L’approccio primario al mito deve quindi essere psicologico perché la psiche è sia la sua fonte originaria sia il suo contesto perennemente vivo. Un approccio psicologico quale io lo intendo non significa interpretazione psicologica. Non significa portare il mito nel dipartimento della psicologia o in una scuola di analisi del profondo preparando una nuova serie di riduzioni psicologiche eguali nella loro angustia e quelle semplificazioni dipartimentali. Come il mito appartiene più alla teoria che alla pragmatica, così la sua comprensione appartiene all’esegesi e all’ermeneutica, non all’interpretazione.

Soltanto quando il mito è ricondotto nell’anima, soltanto quando il mito assume importanza psicologica diviene una realtà vivente necessaria per la vita e cessa d’essere un artificio letterario filosofico o religioso.

Il primo approccio era materialistico: esso sosteneva che il sogno era un’eco della mente di eventi fisiologici nel corpo. Le immagini del sogno erano la traduzione psicologica di eventi fisici.

Roscher dichiara che il dio Pan è ancora vivo e lo sperimentiamo attraverso disturbi psicopatologici, poiché gli altri suoi modi di manifestarsi sono andati perduti nella nostra cultura.

Gli Dei rimossi ritornano come nucleo archetipico dei complessi sintomatici. Ad esempio Dioniso e l’isteria.

Il mito greco pone Pan come il dio della natura. Il significato di natura è stato ricondotto a non meno di sessanta differenti nozioni, sicché l’uso che qui faremo di natura deve essere individuato a partire dalle qualità associate con Pan dalla sua descrizione, dalla sua iconografia e dal suo stile di comportamento.

Il mito narra che Pan fu abbandonato alla nascita da sua madre, una ninfa dei boschi, ma avvolto in una pelle di lepre da suo padre Ermes, il quale portò il bambino sull’Olimpo dove fu accolto da tutti gli Dei con gioia. Soprattutto Dioniso fu felice.

In quanto Dio di tutta la natura, Pan personifica per la nostra coscienza ciò che è naturale. Il comportamento il cui corso è naturale è in un certo senso divino, è un comportamento che trascende il giogo umano degli scopi, è interamente impersonale, oggettivo, inesorabile. La causa di un tale comportamento è oscura, nasce repentinamente, spontaneamente.

Prima di tutto dobbiamo ricordare che l’esperienza di Pan sfugge al controllo del soggetto volitivo e della sua psicologia egoica.

L’aspetto protettivo della natura che appare in Pan si rivela, oltre che nella sua finalità con i pastori o nella radice di pastore pastorale e pabulum (nutrimento), anche nel suo ruolo nel seguito di Dioniso, dove Pan porta lo scudo del Dio nella marcia verso l’India.

Per afferrare Pan come natura dobbiamo prima essere afferrati dalla natura, sia là fuori in una campagna deserta che parla con suoni e non con le parole, sia dentro di noi in una relazione improvvisa. Inquietante come l’occhio del capro, la natura ci raggiunge nelle esperienze istituzionali che Pan personifica.

Infatti se Pan è il Dio della natura dentro di noi, allora egli è il nostro istinto.

Occorre a questo punto dire qualcosa sulla natura del panico. Che sia una cosiddetta emozione primaria è stato sostenuto dagli psicologi già al tempo di san Tommaso e di Cartesio e viene tuttora confermato da fisiologi e biologi specialisti del comportamento animale.

Questa inibizione del comportamento motorio unitamente a un’accresciuta e prolungata eccitazione dell’organismo corrisponde all’angoscia. In breve il panico si presenta con due facce: vissuto estremamente in rapporto a uno stimolo e chiamato paura; trattenuto dentro in assenza di stimoli accertati e chiamato angoscia. La paura ha un oggetto, l’angoscia ne è priva.

L’articolo di Rocher su Pan nel Lexikon dice che Pan inventò la masturbazione. Rocher per affermare tale tesi si basa su Dione Crisostomo. L’assegnazione della masturbazione a Pan è psicologicamente appropriata, poiché la masturbazione fornisce un paradigma per quelle esperienze che chiamiamo istintuali in cui coazione e inibizione si congiungono. La masturbazione congiunge due aspetti dello spettro istintuale: da una parte l’impulso, dall’altra la coscienza morale e la fantasia che accompagnano e deviano l’impulso.

Lo stupro non è specifico di Pan, però è caratteristico di Pan, perché è il suo primo modo di manifestarsi con le figure femminili che provoca la loro fuga e la sua frustrazione.